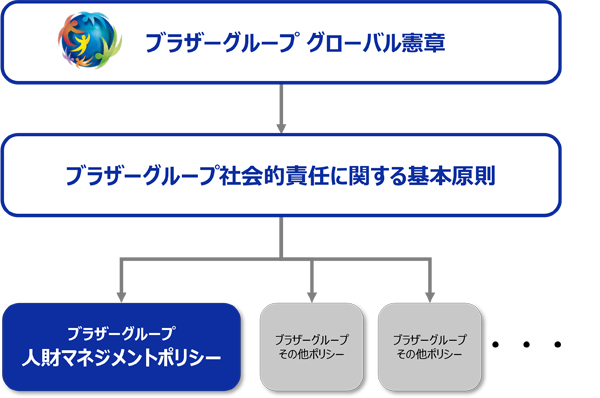

ブラザーグループ 人財マネジメントポリシー

2025年10月1日策定

ブラザーグループは創業以来、働く人を大切にする姿勢を守り続けています。

私たちは「ブラザーグループ グローバル憲章」(以下、グローバル憲章)のもと、従業員一人ひとりが個性と能力を最大限に発揮し、活躍できる職場づくりを目指します。

ブラザーグループにおける人財マネジメントを一層進化させるため、ブラザーグループ人財マネジメントポリシー(以下、本ポリシー)を策定します。

1. 適用範囲

本ポリシーは、ブラザーグループ各社における人財マネジメントの指針を示すもので、グループすべての拠点に適用します。

2. 多様性の尊重

ブラザーグループは、多様性の尊重をグループの成長と革新の原動力と位置付けています。

人財マネジメントの各プロセスにおいて、DEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)を重視し、不当な差別の防止・排除に努めるとともに、従業員一人ひとりと組織の力を引き出すことを目指します。

- ダイバーシティ:ブラザーグループで働くすべての人々が持つ背景や属性の多様性*を尊重し、違いから生まれる意見や考え方の多様性を大切にします。

- エクイティ:個々の背景や状況に寄り添い、公平な機会を提供します。

- インクルージョン:誰もが個性と能力を最大限に発揮できるよう、多様な価値観を受け入れ認め合う文化を育み、組織の力へつなげます。

* 属性の多様性とは、人種、民族、国籍、宗教、性別、性的指向、年齢、障がいの有無などの違いを指します。

3. 人財採用

ブラザーグループは、会社や組織の目指す方向性に共感し、グループの成長と革新を共に担う人財、ならびにグローバル憲章の行動規範を理解し実践できる人財を求めます。

また、多様な人財がそれぞれの強みを生かして活躍できる、雇用機会の創出に努めます。

4. 人財開発

ブラザーグループは、従業員が自律的に学び、長期にわたり才能とスキルを発揮できるよう支援します。

そのために、多様な学習機会や、意欲・能力に応じた成長機会を提供し、一人ひとりのキャリア形成を後押しします。

また、グループの将来を担うリーダーの育成にも継続的に取り組みます。

5. 評価・報酬

ブラザーグループは、従業員の目標達成のための努力と成果、組織や会社への貢献に対して、公正な評価と正当な報酬で応えます。

社内外の環境変化に対応した評価・報酬制度の設計・運用に努め、従業員への説明を通じ理解促進を図ります。

6. 労働環境

ブラザーグループは、各国の法令を遵守し、グループで働くすべての人々が安全・安心な職場環境を整備します。

また、あらゆる差別やハラスメントを許さず、その防止・排除に取り組み、一人ひとりの個性や存在が尊重される職場を目指します。

働きやすい環境の整備やワークライフバランスの推進を通じて、従業員が心身ともに健康で充実した生活を送ることを支援します。

7. 組織文化

ブラザーグループは、あらゆる場面でお客様を第一に考える"At your side."の精神で、優れた価値を創造し迅速に提供します。

そのために、チャレンジ精神とスピードを重視し、従業員一人ひとりが自律的に考え、行動し、成長できる環境の整備と、自由闊達な対話が促進される組織文化の醸成に努めます。

8. 実効性

ブラザーグループ各社は、本ポリシーに基づき人財マネジメントを推進します。

その実効性を担保するため、適宜モニタリングを実施し、必要に応じて施策の見直し・改善を行います。

人財マネジメントポリシーの位置付け

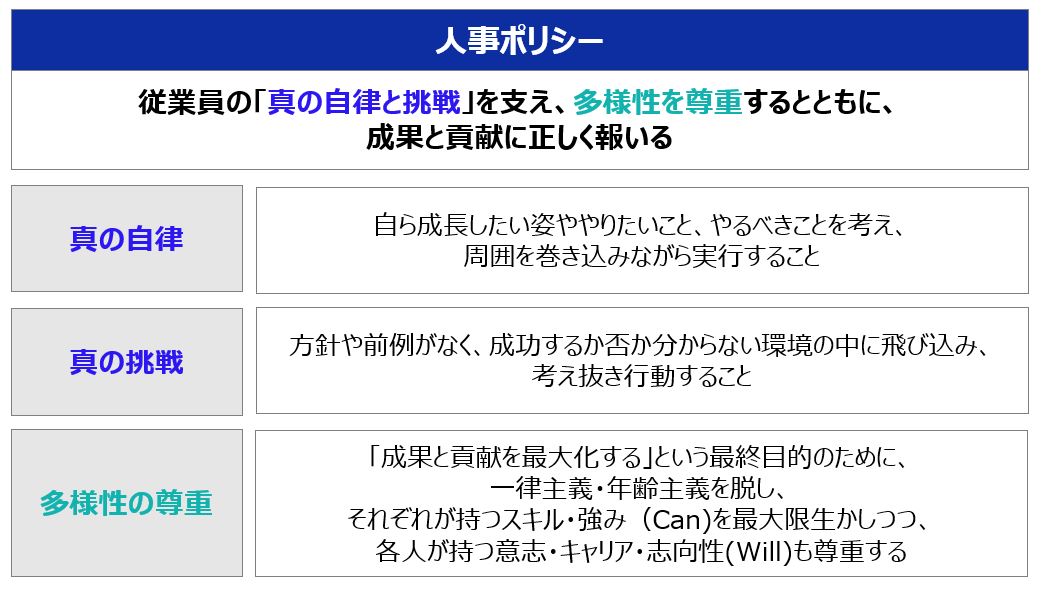

人事ポリシー

近年、グローバル化はもとより、社会の価値観やニーズの変化など、従業員や組織を取り巻く環境が大きく変化しています。

このような状況においても、"At your side."の精神で、お客様に選ばれる会社であり続けること、そして従業員がより意欲をもって働くことができる企業風土を醸成することが重要です。これらを成し遂げるために、ブラザー工業株式会社(以下、ブラザー工業)では、2023年度に「人事ポリシー」を策定しました。本人事ポリシーのもと、中期戦略「CS B2027」の「経営基盤戦略」で掲げた「事業ポートフォリオ変革を加速するための人財基盤の強化」に向けた取り組みを推進します。そして、ブラザーグループビジョン「At your side2030」を実現し、さらにその先の未来永劫の繁栄を目指します。また、従業員が能力を最大限に発揮できるように、新たな人事制度をはじめとする人財育成や各種人事施策の展開を進めています。

人事制度

人事ポリシーの実現に向けた各種制度改定

ブラザー工業は、「人事ポリシー」に基づき、多様な一人ひとりが常に挑戦することで、組織と人が一体となり、未来永劫の繁栄を実現することが重要と考えています。この持続的成長を推進するために、ライフサイクルの視点から従業員を4つの階層に分類し、世代ごとにアプローチしています。

| 階層 | アプローチ | |

|---|---|---|

| 若手層 | 育成・早期抜擢 |

|

| ミドル層 | 優秀人財の確保 |

|

| マネジメント層 | パイプライン強化 |

|

| シニア層 | 戦力強化 |

|

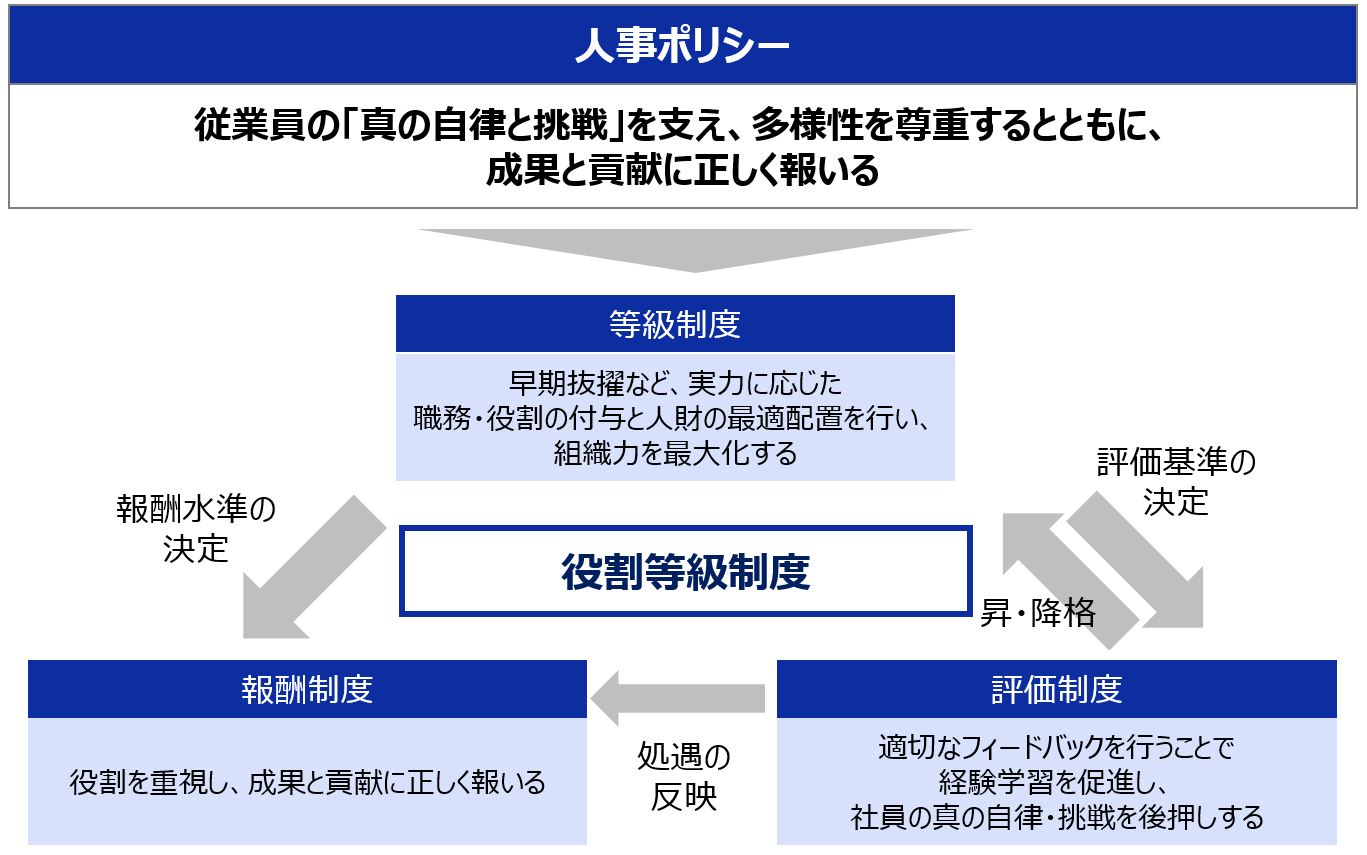

この改革の一環として、ブラザー工業における全従業員の自律的な挑戦を後押しするため、2023年度に人事制度を改定しました。この人事制度では、従来の経験を重視した職能資格制度*1から、担う役割を重視する役割等級制度*2へと変更しています。また、役割等級制度への変更に伴い、評価制度、報酬制度も見直しています。

- 経験を重視し、従業員個人の保有能力や発揮能力に基づき従業員を格付けする制度

- 担う役割(役職)の重さに基づき、等級・処遇を決定する制度

役割等級制度・報酬制度

ブラザー工業は、2023年4月、職能資格制度から役割等級制度へ移行し、それに伴い報酬制度も変更しました。この新制度では、従業員の担う役割を重視し、その役割に応じて報酬を決定します。

従来の職能資格制度は、勤続年数が上がると報酬も上がる仕組みで、若手層が高い成果を出しても報酬に反映させづらく、昇格には一定の経験や在籍期間が必要といった課題もありました。

新しく導入した役割等級制度では、勤続年数や年齢などに関わらず、担う役割に応じて等級・報酬が決定されます。これにより、年功序列の要素が減少し、高い成果や貢献をもたらす若手層の昇格を早めるなど、優れた人財の早期抜擢を促進します。

本制度のもと、実力に応じた役割や報酬を付与することで、人事ポリシーに掲げた「真の自律と挑戦」を後押しするとともに、「成果と貢献に正しく報いる」ことで、組織力を最大化していきます。

評価制度

ブラザー工業は、上記の役割等級制度への移行に伴い、評価制度も見直しました。新しい評価制度では、評価の段階を減らすことで、評価間の違いをより明確にしています。また、成果を重視しつつ、挑戦や努力といったプロセスも正当に評価できるよう、「実績・貢献度評価」と「コンピテンシー評価*」の両面で評価する枠組みは維持しながら、担う役割に応じた目標設定と評価を徹底する仕組みへと変更しました。

加えて、ブラザー工業における「従業員エンゲージメント調査」の結果から、従業員のエンゲージメントを高める要素として、「目標設定」が重要であることを再認識しました。そこで、当社は、新しい評価制度の導入に加えて2023年度から、従業員のチャレンジをより促進することができる「目標設定」の仕組みに変更しました。

また、役職、役割ごとの「役割定義表」を新たに作成、公開し、「目標設定と人事評価の考え方」に関する動画配信やe-ラーニングの実施、評価者・被評価者向けの研修実施などにより、全ての従業員が新しい評価制度の理解を深め、共通認識をもって目標設定や評価ができるような活動を継続して行っています。

評価の決定後は、評価結果をフィードバックし、各自の強みや課題などを確認することで翌年度の目標設定につなげています。また、評価の結果は、給与と賞与に反映することで、透明性の高い報酬制度となっています。このようなオープンな制度により、上司と部下がお互いの理解と納得性を高めることで、「成果と貢献に正しく報いる」と同時に、従業員の「真の自律と挑戦」を後押ししています。

- 高い実績を生み出した従業員に共通する思考や行動特性をもとに評価基準や評価項目を設定し、評価を行う手法

定年延長と定年の選択

上記の役割に基づく人事制度が浸透した上で、2029年度に満60歳になる従業員から「65歳定年」に移行します。この定年延長は、2026年度から段階的に実施されます。また、定年延長に伴い、ブラザーシニアスタッフ制度も改定し、シニア層のさらなる挑戦や活躍を推進しています。

定年延長により、65歳まで一貫した雇用形態と報酬制度が導入されることで、長年にわたり培ってきた経験・知見・スキルを持つシニア層の役割や成果を、より適切に評価・処遇できると考えています。

加えて、65歳定年移行に伴い、選択定年制度も導入しました。選択定年制度の詳細や、ブラザー工業におけるシニア層の活躍推進の詳細は、下記をご覧ください。

多様性とエンゲージメント向上への継続的な取り組み

ブラザー工業では、中期戦略「CS B2027」で掲げた「事業ポートフォリオ変革を加速するための人財基盤の強化」に向けて、多様性とエンゲージメント向上への継続的な取り組みを進めています。また、人事ポリシーで掲げた「多様性の尊重」に向けて、多様な働き方や仕事と生活の両立を支援する各種制度を導入しています。

詳細は、下記をご覧ください。

教育体系・研修内容(リスキリング・リカレント教育施策の強化)

ブラザー工業では、中期戦略「CS B2027」で掲げた「事業ポートフォリオ変革を加速するための人財基盤の強化」に向けて、⼈財育成への積極投資を行っています。また、人事ポリシーに掲げた「真の自律と挑戦」を後押しするために、従業員が自律的にキャリアを描き、個人の専門性の確立と向上に向けて常に挑戦ができるよう成長の機会を提供しています。

主な教育活動

ブラザー工業は従業員一人ひとりが自分らしく成長し、自らのスキルや強みを生かしながら自律的なキャリアを築くことができるよう支援を行っています。例えば、節目の年齢でこれまでの経験を振り返り、なりたい姿を描くキャリア・オーナーシップ・プログラム、さまざまなスキルを身につけるために希望者が参加できる公開研修、若手従業員を対象に早期に海外経験を積むトレーニー派遣などを実施しています。また、自己啓発の機会として通信教育メニューを提供し、決められた講座を修了した際には全額または半額の受講費用を補助しています。ほかにも、従業員の成長促進を目的として、上司と部下が1対1で対話を行う1on1を2017年から導入し、現在は従業員の8割が実施しています。

| カテゴリー | コース数 |

|---|---|

| 語学 | 約120コース |

| ビジネススキル・知識 | 約110コース |

| IT・パソコンスキル | 約30コース |

| 資格取得 | 約30コース |

| 技術スキル・知識 | 約10コース |

詳細は、以下教育体系図をご覧ください。

キャリア開発支援

キャリア・オーナーシップ

ブラザーグループでは、「キャリア・オーナーシップ」の考え方のもと、従業員のキャリア開発の支援を強化しています。「キャリア・オーナーシップ」とは、従業員がキャリアの舵を自ら握り、自律的に成長していくことを指します。自律的なキャリア形成が可能になることで、仕事に対してポジティブでエネルギーが満ちた状態となり、それが従業員エンゲージメントの向上につながって大きな成果を生み出すことで、最終的にはお客様へのより大きな価値提供へつながると考えています。

2024年度は、全従業員を対象に、「キャリア・オーナーシップに向けた説明会」を実施しました。説明会では、「キャリア・オーナーシップ」に関する具体的な説明や、外部講師によるキャリアに関する講演会などが実施され、ブラザー工業の従業員約1,000人が参加しました。そのほかにも、キャリア・オーナーシップに関する全体像や考え方などを記載した「ブラザー・キャリアカンバセーションGuidebook」をイントラネットで公開するなど、従業員の自律的なキャリア形成に向けた取り組みを推進しています。

キャリアカウンセリング

ブラザー工業では、自律的なキャリア形成の支援のため、社内または社外コンサルタントとキャリアに関する面談ができる「キャリアカウンセリング制度」を2022年から設けています。面談では、これまでの業務経験を振り返り自らの強みや価値観を考えたり、今後のキャリアを複数の観点から検討したりすることができ、従業員が節目の年齢で面談を実施することでキャリアに対する視野が広がる制度となっています。

リーダー⼈財への育成投資

テリー'sチャレンジ塾

ブラザー工業は、取締役会長が従業員のチャレンジを支援する「テリー*'sチャレンジ塾」を2014年度から実施しています。本研修では、会長自らが講師となり、23年以上にわたる海外勤務やリーダー経験から得た視点や信念、失敗や挑戦の重要性を従業員に伝えています。参加した従業員は、会長の講義を通じて、成し遂げたいことやありたい姿を明確にした「チャレンジ・ストーリー」を策定し、会長や社外講師との複数回にわたる面談を通じてチャレンジ・ストーリーをブラッシュアップ、最終的には経営層に提言を行います。

2014年の開始から2024年度までに計238人の従業員が参加し、問題解決のためのアプローチや戦略的思考を身に付けました。また、卒塾生の提案により、バリ取り加工機「デバリングセンター DG-1」や、スポットクーラー「PureDrive」、チームで使える手書きノートアプリ「BuddyBoard」など新製品・サービスが生み出されています。

- 「テリー」は取締役会長 小池利和の愛称で、米国駐在時に自身の名前「トシカズ」のイニシャル「T」にちなんで自ら考案したもの。ブラザーには役職ではなく"さん付け"の文化があり、「小池会長」ではなく、「テリーさん」が定着しています

社外研修派遣プログラム

ブラザー工業は、管理職候補者のリーダーシップ強化を目的に、「社外研修派遣プログラム」を実施しています。このプログラムでは、管理職候補者が社外の研修に参加し、リーダーに求められるスキル・マインドを学ぶとともに、他社従業員と交流・議論をすることで視野を広げ、視座を高めることを目的として実施しています。プログラムを開始した2017年から2024年までに、計224人の従業員が参加しました。

女性リーダー研修

ブラザー工業は、女性管理職候補者の育成のため、「女性リーダー研修」を2022年度から開始しました。

この研修は、自分らしいリーダー像を描いたり、家庭との両立などの課題や意欲を阻害する要因、無意識のうちに自身に課してしまう制限を具体化して、解決策を考えたりするなどの内容で構成されており、キャリアの可能性や視野が広がる内容となっています。

本研修は、2022年度から2024年6月までに計5回実施し、計101人の女性従業員が参加しました。参加者からは、「スキルアップにつながる内容が多く、自信につながった」「メンバーの発言やフィードバックにより新たな気づきを得られた」などの声がありました。

新任上級職(管理職)向け研修

ブラザー工業では、新任上級職(管理職)に対し、マネジメント研修に加え、ハラスメント、人権、コンプライアンスなど20以上の研修プログラムを実施しています。

| 目的 |

|

| ゴール |

|

| プログラム |

|

| 研修時間 |

|

| 研修名 | ねらい | 内容 |

|---|---|---|

| マネジメント研修 |

|

|

| ハラスメント研修 |

|

|

| コンプライアンス研修 |

|

|

| 1on1部下育成研修 |

|

|

| 人権研修 |

|

|

| 社長・会長と語る会 |

|

|

グローバルな課題に対応できる人財を育成

トレーニー制度・海外短期派遣制度

ブラザーグループは、広い視野と高い専門性を持ち、グローバルな課題に対応できる人財を育成するため、ブラザー工業と海外のグループ会社の間で人財を派遣する研修「トレーニー制度」を2008年度から実施しています。

この研修は、人財育成計画に基づいて選出された若手の従業員が対象で、派遣期間は3カ月から1年とし、派遣元と派遣先で事前に立案した研修計画に沿ったOJT(On the Job Training)を行います。トレーニー制度の開始当初は自身の専門業務に関係する研修が中心でしたが、2015年度からは、開発者が営業担当者と一緒にお客様を訪問し、ニーズや使用状況をお客様から直接聞くなど、専門性とは異なる経験を通じて新たな知見を得る研修も実施しています。

また、2018年度からは、20代の技術者が1カ月間、海外の生産・修理現場で学ぶ短期派遣も開始しました。この短期派遣制度は、開発者が、普段の担当範囲とは異なる業務を学ぶことで海外の生産現場と連携を高めたり、お客様を直接訪問することでお客様のボトルネックを見つけたりするなど視野を広げることのできる取り組みとなっています。

2024年度には、トレーニー制度および海外短期派遣制度合わせて、ブラザー工業からドイツや台湾などのグループ会社に32人、フィリピンや中国などのグループ会社からブラザー工業に19人の従業員が派遣されました。

ブラザーグループは、これからも優れた価値を提供できるグローバルな人財の育成に取り組んでいきます。

トレーニー制度利用者の声①

ブラザー工業(日本)→ブラザーインダストリーズ(U.K.)Ltd.(以下、BIUK)

~現場見学を通じて実現した自動化・効率化~

ブラザー工業株式会社 プリンティング・アンド・ソリューションズ事業

製造部

大脇 隆弘

私は、イギリスにある生産拠点BIUKにトレーニーとして派遣されました。BIUKでは、2004年から20年以上にわたり、プリンター・複合機のトナーカートリッジの回収・再生を行っており、2024年からは、トナーカートリッジに加えて、インクカートリッジの回収・再生も開始しています。今回の派遣では、現場見学および工程分析を通じて再生ラインの課題抽出を行うとともに、その解決に取り組みました。具体的には、再生工程のさらなる効率化や自動化を実現するために「COBOT*」と呼ばれる、人と協力して作業できるロボットをインクカートリッジ再生ラインに導入し、1日当たり約1人分の作業時間削減を実現しました。また、トナーカードリッジ再生ラインについても工程分析を行い、実際の現場見学を通じて、さらなる効率化や自動化の可能性を感じました。今後は、BIUKでの経験を生かし、より一層の自動化推進に向けて主体的に取り組んでいきたいと考えています。

- Collaborative Robot)の略。協働ロボットのこと

トレーニー制度利用者の声②

台弟工業股份有限公司(以下、BITW)→ブラザー工業(日本)

~日本の品質管理に対する考え方・取り組みを学ぶ~

BITW QM推進部

林 劭芳

私は家庭用ミシンの製品評価業務を行っており、評価業務のさらなる改善・向上を目指して、台湾の生産拠点BITWからブラザー工業に派遣されました。今回の研修では、ミシンの構造をより深く理解するために分解作業を行い、製品評価において重要な構造や部品について学びました。また、ブラザー工業の品質管理部門から、製品評価に関連する業務全般について学び、品質マネジメントシステムの全体像を理解することができました。さらに、日本での品質管理・品質保証活動の現場見学を通じて、より高いレベルの品質評価を実現するためには、評価の流れや手順を明確にした手順書の作成と、その運用・改善が重要であることを実感しました。今後は、手順書の作成をはじめ、今回の研修で学んだ日本の品質管理活動をBITWでも積極的に展開し、品質評価技術のさらなる向上を目指していきたいと考えています。

モノづくりに関する育成

匠道場

ブラザー工業のマシナリー事業では、熟練工の匠の技を次世代へ継承することを目的に、2006年から「匠道場」と呼ばれる技能伝承活動を実施しています。この取り組みでは、若手従業員が週2回のペースで1年間にわたり、熟練工から技能や仕事に対する姿勢などを学びます。課題をクリアできなければ留年し技を習得するまで繰り返し挑戦するなど、製品の品質確保に向け、技術の徹底した継承を目指しています。2024年度までに、グループ会社の従業員も含め80人以上が道場を卒業しました。

このような取り組みを通じて、モノづくりのレベルをさらに高め、高品質な製品を安定して提供し続ける体制を築いています。

オンボーディング研修(経験者採用者に対する育成)

ブラザー工業では、経験者採用者の早期活躍と成果創出を目指し、経験者採用者を対象にブラザーオンボーディングプログラムを実施しています。

本研修では、ブラザー工業で働く上で必要な知識の学習や、すべての活動の礎である「ブラザーグループ グローバル憲章」をベースとしたセッションなどが実施され、ブラザーグループの価値観を学ぶ場となっています。また、本プログラムは経験者採用者同士のネットワーク構築としても活用されており、その一環として、同時期入社の社員が対面でディスカッションする「フォロー研修」や少人数で社長と対話する「社長と語る会」を実施しています。「社長と語る会」では、社長から、経験者採用者に対する期待やブラザーグループが目指す方向性などが直接語られ、参加者自身がトップの考えや思いを理解し自身の役割を再確認するきっかけとなっています。また、経験者採用者からも率直な質問や意見が出され、双方向のコミュニケーションが生まれることで、会社への理解や帰属意識の醸成にもつながっています。

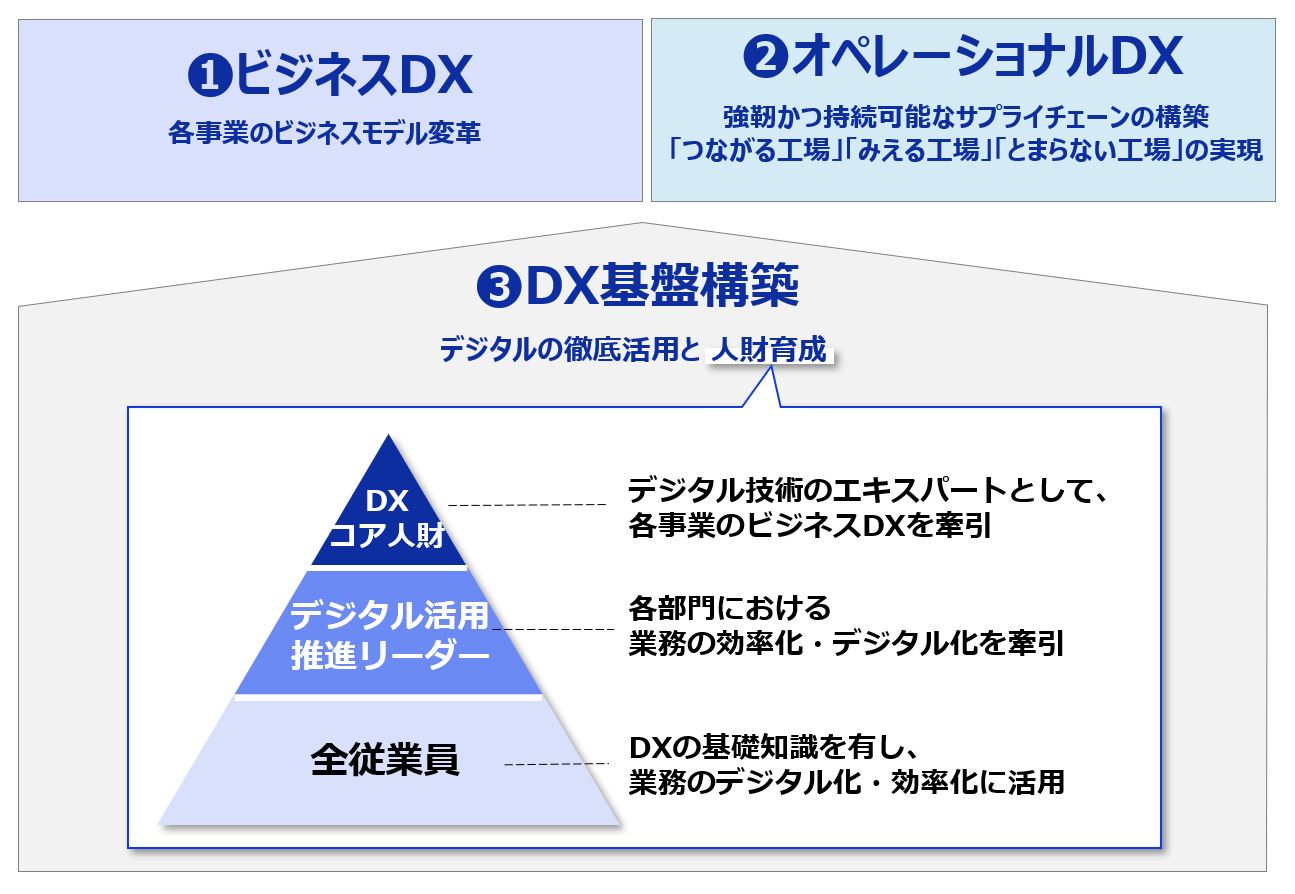

DX人財の育成

ブラザーグループは、全社におけるデジタルスキルの底上げと、業務プロセス改革をリードする推進リーダー育成のため、DX*を担う人財を育成しています。

ブラザーグループのDX戦略は、1.ビジネスDX(各事業のビジネスモデル変革)、2.オペレーショナルDX(強靭かつ持続可能なサプライチェーンの構築)、3.DX基盤構築(デジタルの徹底活用と人財育成)の3つの柱で構成され、その基盤構築としてDX人財の継続的な育成を全社で推進しています。DX人財の育成は、「DXコア人財」「デジタル活用推進リーダー」「全従業員」の3つの階層に分けて行っています。

- デジタルトランスフォーメーションの略。高速インターネットやクラウドサービス、AI(人工知能)などのIT(情報技術)によってビジネスや生活を変革していくこと

| 詳細 | 育成実績 | |

|---|---|---|

| DXコア人財 |

|

|

| デジタル活用推進リーダー |

|

|

| 全従業員 |

|

|

AIを主体的に活用できる人財育成の推進 「AI活用プロジェクト」

ブラザー工業では、2018年に「業務効率化プロジェクト」を立ち上げ、RPA*やAI(人工知能)などのIT活用による定型業務の自動化・効率化を全社的に推進しています。その取り組みの1つである「AI活用プロジェクト」では、「AI Everywhere.」を合言葉に、ソフトウエア開発部門が中心となり、従業員一人ひとりが主体的にAIを活用できるよう支援しています。このプロジェクトでは、自社で独自に作成したカリキュラムを用いたAI研修を実施しています。また、専用のイントラサイトを通じて、最新のAI技術や社内でのAI活用事例を共有しています。さらに、現場での課題解決に向けたAI活用の支援にも取り組んでいます。

社内AI研修では、「各部門に1名以上AI人財を配置する」という目標のもと、基礎知識の有無や所属部署を問わず参加できる初心者向けのプログラミング講座や、AIプロジェクト運営時の注意点、考慮すべき点を学べるAI開発プロジェクト体験型研修も設けています。受講者からは「何も分からなかったAIの活用方法を知るきっかけとなるよい研修だった」「演習で実際にプログラミングを体験することで、自分が取り組む際のイメージができたのが良かった」と好評で、実際に受講終了者による各現場でのAI活用も着実に広がっています。

また、製造現場におけるAI活用事例として、インクジェットプリンター用ヘッドのノズル穴形状確認作業の無人化・検査精度の高度化や、工業用ミシンの出荷前検査の自動化などを実現しました。プロジェクトメンバーは、各部門の検査担当者と協力しながら、課題の明確化やAIシステムを活用するための膨大なデータ収集、学習作業、さらにシステムの試験運用などに取り組みました。これにより、検査担当者はAIに関する知識を深めることができ、製造現場でのAI活用へとつながりました。

- Robotic Process Automationの略。事務業務のロボットによる自動化。(ルーティン化できる複数のアプリケーション操作を人に代わってロボットが実施)

研修・教育の実績

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 総時間*1 | 104,758時間 | 104,450時間 | 166,698時間 | 118,610時間 | 116,061時間 |

| 研修の種類 | 階層別研修、新任上級職研修、公開研修、トレーニー研修など*2 | ||||

| 従業員一人における平均金額*3 | 70,746円 | 78,837円 | 106,025円 | 125,241円 | 190,761円 |

| 従業員一人における平均日数 | 1.15日 | 1.13日 | 1.79日 | 1.27日 | 1.24日 |

| 従業員一人における平均時間 | 27.55時間 | 27.01時間 | 42.85時間 | 30.59時間 | 29.74時間 |

- 人事部・製造企画部主催の全社に向けた研修(OFFJT)のみ

- トレーニー研修については、2020年度~2021年度は新型コロナウイルスの影響で中断、2022年度から段階的に再開

- 人事部・製造企画部主催の研修に加え、各部門で実施している研修・教育を含む