2025.11.20

“世界初”の生産効率革新――連携力が生んだ工作機械「100本マガジン」開発ストーリー

-

- お客様の声を集め、生産現場の課題を解決する

- 既存の価値提供と新たな価値提供を両立させる

- 営業と技術者、ハード開発とソフト開発の役割を越えた連携

- 目次

-

- 石橋 伸晃

- マシナリー事業 産業機器開発部 グループ・マネジャー

- 工作機械の開発に長年従事し、全世界のお客様への対応やプロジェクトリーダーなどの経験を通して、工作機械全般の知識を身に着けてきた。また、生産技術に関する業務も経験し、工作機械のキーパーツの内製化なども手掛けた。現在は、お客様の困りごとの解決を目指すべく、産業機器開発部の責任者の一人として、商品企画・開発計画の立案や、商品化プロジェクト全体を推進している。

-

- 齊藤 貴大

- 品質・製造センター 技術開発部

- 工作機械「SPEEDIO」の開発部門にて開発・設計・評価を担当し、複合加工が可能なMシリーズや、加工エリアの大きいWシリーズの製品設計などに携わる。その後、全社の技術開発に関わる部門へ異動し、現在は工作機械および全社横断の生産技術に関する要素技術開発に従事している。

-

- 蟹江 祥司

- マシナリー事業 産業機器営業部

- 工作機械「SPEEDIO」の開発部門にて複合加工が可能なMシリーズの設計・評価を担当した後、営業部門へ異動して、顧客の要望を製品設計へつなげる業務に従事。現在は、新製品開発プロジェクトのマーケティング担当として、販促・市場導入や拡販戦略に関する業務に従事している。

金属などの材料を削り出し、必要な形に加工する「工作機械」。ブラザーでは、コンピューター制御で工具を交換しながら、高精度の切削加工を自動で行う「マシニングセンタ」と呼ばれる工作機械を開発・製造しています。ブラザーのマシニングセンタは、小型分野への特化と、機械本体と制御用ソフトウェアをともに自社で開発する「機電一体開発」により、コンパクトで生産性が高いという特長を持ちます。累計生産台数は20万台に上り、「SPEEDIO(スピーディオ)」のブランド名で多様なラインアップを展開しています。

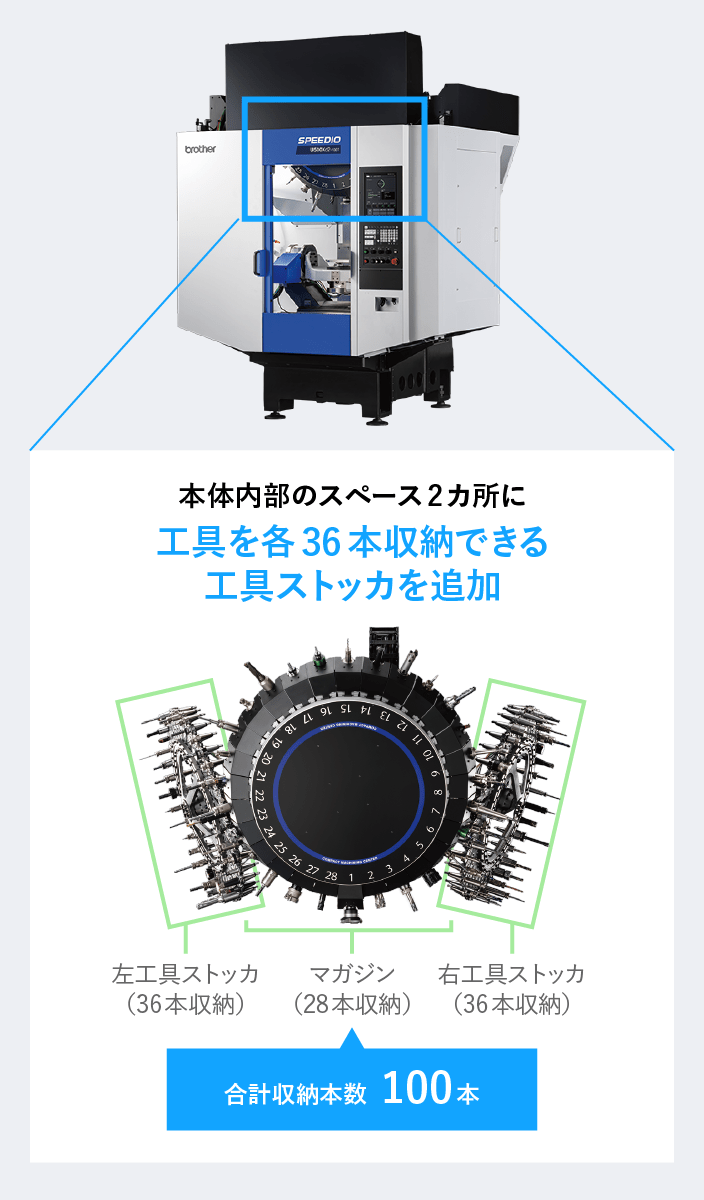

2025年にラインアップに加わった新製品は、その斬新なコンセプトが大きな反響を呼びました。小型(※)マシニングセンタでは世界初となる、100本もの工具を搭載可能なモデルです。工具を収納する装置を「マガジン」と言うことから、通称“100本マガジン”と呼ばれるこの製品は、多品種・小ロット生産の効率を上げたいというお客様の声に応えるものでした。

お客様の声を聞きながら、社内の連携力を生かして世界初の製品をつくり出した軌跡を、プロジェクトメンバーに聞きました。

- ※主軸30番

1.営業と開発が一緒になって市場の流れをつかむ

“100本マガジン”が生まれた背景には、時代の潮流がありました。責任者としてプロジェクトを統括した石橋さんは、こう振り返ります。

- 石橋さん:

- 以前から欧米をはじめとする先進国では、人々のニーズが多様化するのに合わせて、同じ製品を大量生産するのではなく、多品種・小ロットでの生産にシフトする動きが見られていました。それに伴い、「もっと多くの工具を搭載できる工作機械があればいいのに」という声がお客様から上がり始めていました。

多品種・小ロット生産には多くの種類の工具が必要になりますが、工具を取り付けられるマガジンが少ないと、機械を止めて手作業で工具を交換する回数が増えてしまいます。工具交換を減らして生産性を高めるために、多くの工具を搭載できる工作機械が欲しいというニーズが生まれていたのです。

特に最近はこの流れが強まっていると話すのが、プロジェクトリーダーを務めた齊藤さんです。

- 齊藤さん:

- 新型コロナの拡大がある種のきっかけになったかもしれませんが、「大量生産・大量消費で豊かさを感じるよりも、自分に合うものを必要なだけ買いたい」という価値観が広まり、先進国に限らず消費者のニーズが多様化しているのを感じています。

工作機械の営業企画を担当する蟹江さんは、こうした市場の動きを製品開発に結びつける、“ブラザーならではのやり方”があると話します。

- 蟹江さん:

- 私たち営業企画の担当者は、SPEEDIOを使っているお客様を訪問して製造現場で使われている様子を確認したり、販売代理店との会議に出席して市場環境や製品への意見をいただいたりしています。ここまでは一般的な話だと思いますが、ブラザーでは、こうしたお客様訪問や市場調査に、開発を担当する技術者も同行することが珍しくありません。開発担当者も現場で生の声を直接聞いて、技術者ならではの気づきを得ながら、開発業務に生かしています。

こうして営業も開発も一緒になって市場の流れをつかみ、100本マガジンの開発が始まったのでした。

2.ミッションは「本質的な強み」を失わないこと

開発のベースとした既存モデルの工具搭載本数は28本。それを100本にまで増やすにあたっては、重要な命題が横たわっていました。それは、SPEEDIOの本質的な強みを失わないことです。

- 石橋さん:

- 省スペースを実現するコンパクトさと、高い生産性が、SPEEDIOの大きな強みです。実際に、SPEEDIOをお使いのお客様からは「機械を設置できるスペースが限られているため、サイズの大きな工作機械では、事業のボトルネックになってしまう」「人手不足の状況をふまえると、できるだけ生産性を高めて省人化を図ることがカギになる」といった声がよく聞かれていて、そうした課題にダイレクトにアプローチできることがSPEEDIOならではの価値です。

実は、大量の工具を自動で交換するというやり方は、既に存在していました。ただそれは、マガジンを大型化することで多くの工具を収納するため、大型の機械で行われ、広い設置スペースが必要になるものでした。また、工具を自動交換するにあたっても、大きなマガジンから工具を移動させる必要があり、時間がかかります。

既存のやり方では、SPEEDIOの強みであるコンパクトさと高速性能が失われてしまいます。そのジレンマを、どう解消すればいいのか…。

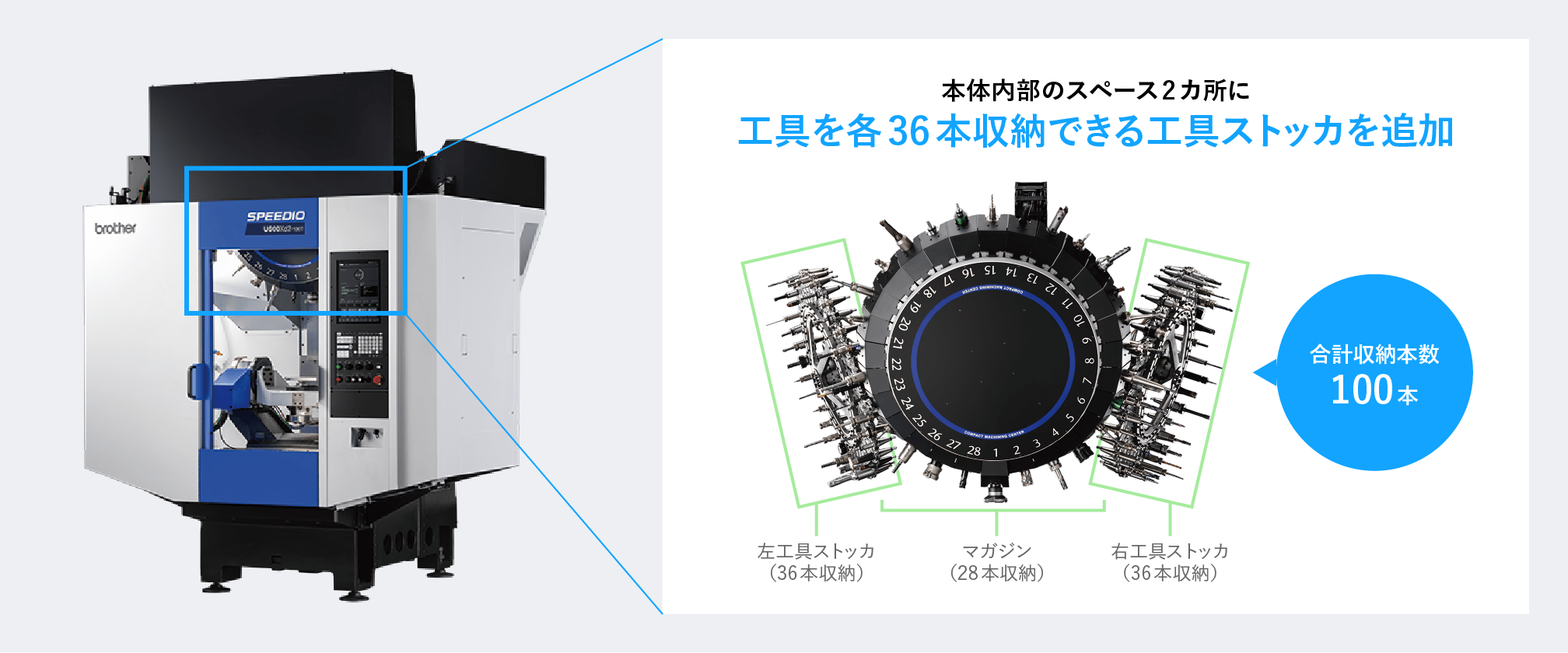

そこで生まれたのが、マガジンとは別に工具を収納する「工具ストッカ」を本体に内蔵するという、斬新な発想でした。

- 齊藤さん:

- もともと本体内部の正面には28本の工具を搭載できるマガジンが付いていますが、その上部の両サイドにスペースが少しありました。その左右のスペースに、工具を36本搭載できる工具ストッカを1つずつ追加することにしました。工具の本数は、28+36+36で、ちょうど100本になります。

工具ストッカは本体に内蔵していますので、設置スペースが余分に必要になることはありません。しかも、工具を自動交換する際の移動距離が短い分、時間もかかりません。

こうして、SPEEDIO本来のコンパクトさと高速性能を保ったまま、搭載できる工具本数を100本にまで増やした画期的なマシニングセンタの機構が誕生しました。まさに、営業と開発が連携してお客様の真のニーズを捉え、それをダイナミックに開発に結びつけることでたどり着いた新規設計といえます。

以降プロジェクトチームでは、限られた内部スペースに工具ストッカを収めるための工夫や、重量のある工具ストッカが上部に付くことによる振動の対策など、課題を一つ一つ乗り越えながら、画期的な新規設計を具現化していきました。

3.機械本体と制御ソフトを連携して開発する「機電一体開発」

そしてもう一つ、100本マガジンを実現する大きな力となったのが、機械本体と制御用ソフトウェアの両方を自社で開発する「機電一体開発」の体制です。

正面のマガジンと両サイドの工具ストッカから計100本の工具を自動でやりとりするには、例えば交換したい工具を確実に掴みに行くとか、工具を移動させるときは他の工具とぶつからないようにするといった、複雑な機械の動きを可能にする高度な制御ソフトが必要です。

こうした制御ソフトを外部のソフトウェアメーカーに委託して開発してもらう工作機械メーカーも多いですが、その場合、細かなところまでつくり込むことがどうしても難しくなります。

- 石橋さん:

- その点、ブラザーは制御ソフトも自社で開発しています。100本マガジンの開発にあたっても、社内のソフトウェア担当者と緊密に連携しながら、この機械に特化した制御ソフトをつくり込んでもらいました。複雑な機構の中でも工具同士がぶつかるなどの不具合を起こさず、加えてお客様にとっても使い勝手が良い制御ソフトになっていると自負しています。

機電一体開発を可能にしているのは、会社の雰囲気も関係していると思います。工作機械の本体を開発する人も、ソフトウェアを開発する人も、同じフロアに席を置き、物理的にも心理的にも近い距離でワイワイやりとりしながら開発を進められる点も、ブラザーの大きな強みとなっています。

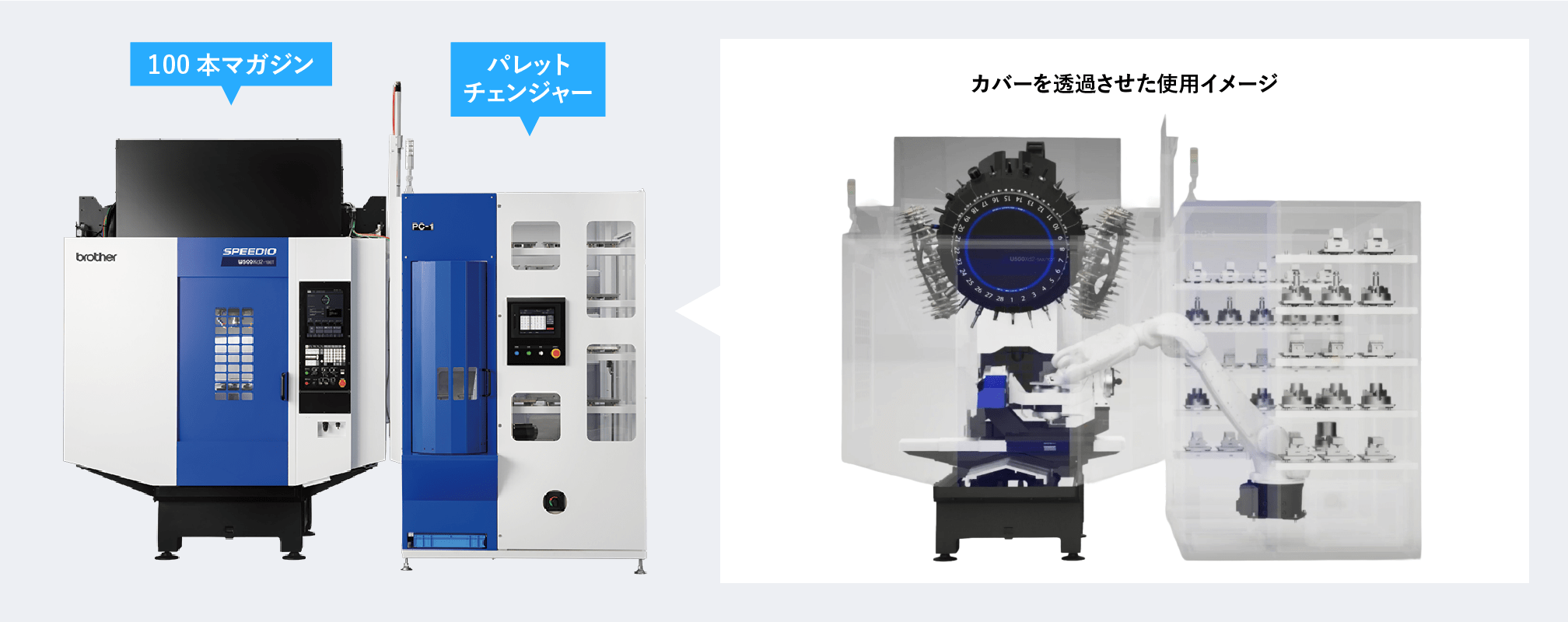

あわせて今回のプロジェクトでは、もう一つ重要な開発が行われました。

- 蟹江さん:

- 省人化を実現するには、工具を自動交換するだけでなく、加工する材料と、それを固定する「治具」という器具も自動で交換する必要があります。お客様からは、治具交換の自動化に課題を抱えているという声も上がっていました。ならば、その課題を解決する機械もつくってしまおうと考えたのです。

こうして新たに生まれたのが、材料と治具を自動で交換する「パレットチェンジャー」です。これを100本マガジンと合わせて使うことで、例えば作業者のいない夜間に自動で長時間稼働させることも可能になり、省人化を実現して生産効率を飛躍的に高められます。

- 齊藤さん:

- パレットチェンジャーの開発は、100本マガジンの開発陣とも連携を取りながら行われたので、親和性の高い製品になっています。お客様が求める自動化を実現できるものになっていると思います。

4.「お客様に寄り添う」という共通の思い

100本マガジンがいざ発売されると、その反響はプロジェクトメンバーの予想を超える大きなものでした。

- 蟹江さん:

- 印象に残っているのが、100本マガジンを展示会に出展した際に、来場者の方に「今日は100本マガジンを見にきたんだけど、展示していないんですか」と言われたときのことです。目の前にあるのが100本マガジンですよ、とお伝えすると、「本当にこの中に100本入っているの!?」と驚かれました。内部を見ないと工具が100本あることに気づかないくらい、SPEEDIOのコンパクトさを保てているのを実感しました。

個人的に、営業企画の担当として初めて関わったプロジェクトでしたので、無事に世に送り出せて本当によかったですし、発売後には大きな反響をいただけて、感慨深いです。

- 齊藤さん:

- 100本マガジンが出ましたよ、とお客様に伝えたときに、「こんな製品を待っていた!」という声をいただけて、うれしく感じています。また今回は、SNSでインフルエンサーの方々にも取り上げていただきました。それだけ話題になりやすい、明確なソリューションを持つ製品であることを、あらためて実感しました。

営業と技術者、そして機械本体の開発と制御ソフトの開発といった、役割を越えた連携を大きな推進力に実現された、“世界初”。石橋さんは今回のプロジェクトを振り返りながら、今後への思いを語ります。

- 石橋さん:

- どのプロジェクトメンバーも「お客様の課題を解決する」という同じ方向を向いていたからこそ、100本マガジンの完成までたどり着くことができたのだと思います。これからも、お客様の困りごとに真に寄り添いながら、小型工作機械のマーケットリーダーのような存在になっていきたいです。

一方、プロジェクト終了後に部署を異動し、現在は製品開発のベースとなる技術開発を担う齊藤さんは、「現在は、さまざまな技術開発に全社横断で取り組む部署へ異動し、工作機械に関わる技術の開発にも引き続き携わっています。工作機械をはじめ、さらに魅力的な製品を生み出せるよう、“縁の下”からしっかり支えていきたいです。」と、今後の展望を描きます。

そして蟹江さんは、引き続き営業企画の担当として、お客様に寄り添いながら生産現場の課題解決に努めたいと語ります。

- 蟹江さん:

- 工作機械は“お客様の生産を支えるためのもの”で、コンパクトさも高速性能も、すべてはそのためにあります。100本マガジンを出した後も、お客様の声を集めて次の製品開発につなげることに変わりはありません。さまざまなニーズに真摯に向き合いながら、今後も「いかにお客様の生産を支えるか」を追求していきたいです。

あわせて読みたい関連記事

-

-

-

- 2025.12.24

- ブラザーが目指す産業用印刷の新たな地平

-

-

- 2025.11.20

- インクカートリッジのブロー成形を世界で初めて実現!

-

-

- 2025.11.20

- 聴覚障がい者の発話を文字にする――発話支援アプリ開発秘話

-

-

- 2025.11.20

- “世界初”の生産効率革新――連携力が生んだ工作機械「100本マガジン」開発ストーリー

-